Bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück datieren die ersten zaghaften Anfänge des Delmenhorster Berufsschulwesens. 1833 fragte der Stadtmagistrat Delmenhorsts bei der Großherzoglichen Regierung in Oldenburg um Genehmigung nach, mit den Erträgen aus der Ausgabe von Wanderbüchern an Gesellen eine Sonntagsschule für Handwerksgesellen und Lehrlinge zu finanzieren. In einem Rescript vom 6. November 1833 wurde die Errichtung einer solchen Schule von der Oldenburgischen Regierung nicht nur genehmigt, sondern sogar besonders empfohlen. Die Eröffnung der Sonntagsschule erfolgte am 11. Mai 1834 mit drei Schülern. Tischlermeister J. E. L. Rahoen erteilte Unterricht im geometrischen Zeichnen, im Rechnen, in den Grundlagen der Geometrie und in der bürgerlichen Baukunst.

Die Geschichte von 1900 – 2000

Die Bezahlung der Schulstube, deren Beheizung und der Unterricht musste in Ermangelung ausreichender Einnahmen größtenteils aus dem Schulgeld – je Schüler und Woche 4 Gr. Gold – bestritten werden. Allerdings wurde die Beschulung 1850 wegen Geldmangels eingestellt. 1843 errichtete der Handels- und Gewerbeverein in Delmenhorst eine Fortbildungsschule, die aber ebenfalls aus finanziellen Gründen nach wenigen Jahren des Bestehens ihre Pforten schloss. Am 01.11.1853 begann ein erneuter Versuch auf privater Basis. Der Tischlermeister C. L. Raschen erteilte gegen eine kleine Vergütung – je Teilnehmer wurden 12 g (Grote) = 0,5 Mark Eintrittsgeld erhoben – an jedem Sonntag von 14 – 16 Uhr Unterricht im Zeichnen usw. Wie lange sich diese Sonntagsschule halten konnte, ist nicht bekannt. 30 Jahre später wurde der Fortbildungsgedanke erneut in die Öffentlichkeit getragen und 1885 bewilligte der Stadtrat 60 M (!) für eine ohne Schulzwang zu errichtende Gewerbeschule. Schwierigkeiten gab es bei der Abstimmung eines Statuts zwischen Rat und Verwaltung. Diesbezüglich holte man sich auch den Rat anderer Kommunen ein, in denen bereits eine Fortbildungsschule existierte (z. B. in Varel, wo es schon seit Jahren eine Gewerbe- und Fortbildungsschule der Meischen-Stiftung gab). Auf Anfrage des Magistrats der Stadt Delmenhorst gab der Magistrat der Stadt Varel umfangreiche Ratschläge zum Statut einer Fortbildungsschule in Delmenhorst, so u. a. zum § 1, dass der Zweck der Schule zu eng gesteckt sei und man Hinweise auf die sittliche Anregung und Charakterbildung der Schüler vermisse „… damit die betreffenden Zöglinge demnächst auch Meister in der schweren Kunst eines gestifteten Lebens werden.“

Zwischenzeitlich hatte, so die Aufzeichnungen, der Stadtrat aber wohl das Interesse verloren, sodass das Vorhaben im Sande verlief. 1896 brachte Bürgermeister Münzebrock die Dinge wieder in Fluss. Nachdem eine finanzielle Unterstützung des Ministeriums in Aussicht gestellt wurde, sprach sich eine Versammlung des Handels- und Gewerbevereins am 4.6. für die Einrichtung einer Fortbildungsschule aus. Bereits am 15.6. beschloss der Stadtrat eine obligatorische Fortbildungsschule einzurichten und bewilligte auch gleich 1500 M für die ersten Aufwendungen und weiterhin 1800 M jährlich. Der Staat wollte sich an den laufenden Kosten in gleicher Höhe beteiligen. Geklärt war allerdings noch nicht die Raum-frage. Man nahm zunächst provisorisch ein Zimmer der 4. Volksschule für die Unterrichtung der Maurer- und Zimmererlehrlinge in Beschlag und befasste sich mit einer dringend erforderlichen Satzung für die zu gründende Schule. Diese wurde vom Gesamtstadtrat am 16.11.1899 und am 15.12.1899 beschlossen und zur Genehmigung nach Oldenburg weitergeleitet. Das ministeriell am 23.12.1899 genehmigte Statut der Stadtgemeinde Delmenhorst für eine Fortbildungsschule für Handwerkslehrlinge machte den Besuch für alle in Delmenhorst wohnenden und beschäftigten Lehrlinge bis zum 18. Lebensjahr zur Pflicht. Eine Ausnahme gab es für die in großen Fabriken Tätigen bzw. für diejenigen, die nachweisen konnten, dass sie bereits die von der Schule zu vermittelnden Kenntnisse und Fähigkeiten besaßen. Bereits im Jahre 1907 wurde das Statut der “Gewerblichen Fortbildungs-schule“ neu gefasst und bezog in § 1 auch die in den Fabriken beschäftigten Lehrlinge in die Schulpflicht ein. Als freiwillige Schüler waren auch diejenigen zugelassen, die bereits älter als 18 Jahre waren, von außerhalb Delmenhorsts kamen oder auch schon den Gesellenbrief besaßen. Dem Schulverband gehörten ein Magistratsmitglied als Vorsitzender, zwei Mitglieder des Gesamtstadtrats, ein Lehrer der Schule und drei ausbildende Handwerksmeister, die allerdings für jeweils 2 Jahre gewählt wurden, an. Im § 12 war die Frage des Schulgeldes geregelt: Es betrug jährlich 5 M und ermäßigte sich ohne Zeichnen auf 3 M.

Der Unterricht der Fortbildungsschule begann am 12. März 1900 mit 3 Klassen und mit wöchentlich je 2 Stunden. Lehrer Harmjanz, der hauptberuflich an der höheren Bürgerschule tätig war, die auch die Räumlichkeiten für die Fortbildungsschule zur Verfügung stellte, leitete die Schule von Beginn an. Für die zunächst 130 Schüler wurden neben dem Schulleiter 5 nebenamtliche Lehrkräfte beschäftigt. In einem ersten Jahresbericht vom 07.02.1901 werden die damaligen Verhältnisse geschildert: Die Schüler wurden nicht nach Beruf, sondern nach ihrem Alter auf 3 Jahrgangsklassen verteilt. Inhaltlich hatte das Wiederauffrischen und Neueinprägen des Volksschulstoffes Priorität, wobei man nur z.T. bei der Wissensvermittlung auf die Belange des Handwerks Bezug nahm. Die Schüler kamen aus unterschiedlichen Schulen, einige hatten keinen Abschluss erreicht und viele hatten erhebliche Defizite in Deutsch, Rechnen und Zeichnen. Diese unbefriedigenden Verhältnisse veranlassten Schulleiter Harmjanz zu einer Neuorganisation der Schule: Die erste Klasse wurde nun als Vorstufe geführt und nur bei entsprechenden Leistungen wurde man in die 3 Fachstufenklassen versetzt, in denen 6-stündiger Fachunterricht für Metallhandwerker, Bauhandwerker und gemischte Berufe (Bäcker, Schlachter, Schuster, Schneider, Buchbinder, Sattler, Stellmacher und Schriftsetzer) angeboten wurde. Unbefriedigend war der Unterricht in den späten Abendstunden, aber auch der Umstand, dass viele Lehrherren und Eltern die Schüler wegen „dringender Arbeiten“ vom regelmäßigen Unterrichtsbesuch abhielten. Bereits ein Jahr nach der Gründung wurde die Klassenzahl auf 5 und die der nebenamtlichen Lehrer auf 7 erhöht. Ebenfalls im Jahre 1901 richtete der kaufmännische Verein Unterrichtskurse in Buchführung ein, was schließlich zur Gründung einer kaufmännischen Fortbildungsschule im Jahre 1903 führte. Das Statut ähnelte dem der Gewerbeschule und verpflichtete alle männlichen Handlungs- und Schreiberlehrlinge bis zum 18. Lebensjahr zum Schulbesuch. Von der Schulpflicht befreit waren u. a. die Inhaber eines Zeugnisses für den einjährigen freiwilligen Heeresdienst. Ebenfalls im Jahre 1903 betrieb die Gewerbliche Fortbildungsschule erstmalig Öffentlichkeitsarbeit: Handwerkslehrlinge stellten ihre Arbeiten aus und wurden mit Prämien belohnt.

Aufgrund der stark anwachsenden Schülerzahl durch Ausweitung der Schulpflicht benötigte man einen hauptamtlichen Schulleiter. Die Wahl fiel im Jahre 1905 auf den sehr engagierten Friedrich Harmjanz, der die Schule bis zum 31.03.1925 leitete. Sein Lebenswerk, in einem schwierigen Umfeld in Delmenhorst ein berufsbildendes Schulwesen aufzubauen, verdient höchste Anerkennung. Der erste hauptamtliche Lehrer wurde 1907 eingestellt, ein weiterer folgte 1913 (Gewerbelehrer Hugo Busch aus Sachsen, Metallgewerbelehrer). Bis 1906 stieg die Schülerzahl auf 163. Sie wurden in 1 Vorklasse und 5 Fachklassen unter-richtet. Aufgrund eines Gutachtens von Schulleiter Harmjanz beantragte die Stadt Delmenhorst 1907 in Oldenburg die Errichtung einer hauswirtschaftlichen Fortbildungsschule. Harmjanz begründete seine Forderung, indem er sich u. a. auf Kerschensteiner berief: Während früher die heranwachsenden Mädchen in den Familien in die Haushaltsführung eingewiesen wurden, sind sie nach den großen Umwälzungen der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse ihrem natürlichen Beruf entfremdet worden, treten unvorbereitet in die Ehe ein und sind den ihnen obliegenden Aufgaben nicht gewachsen. Statt Glück und Wohlstand führt aber die Unkenntnis einer rationalen Haushaltsführung eher zu sozialer Not, was wiederum dem Glück und Wohlstand des ganzen Volkes abträglich ist. Harmjanz forderte den Ausbau der bereits bestehenden Schulküche zu einer Schule mit Pflichtbesuch.

Die sogenannte Schulküche wurde 1905 vom vaterländischen Frauenverein und vom Frauenhilfsverein initiiert. Sie baten die Stadt um Unterstützung und verwiesen dabei auf die in Oldenburg und Wilhelmshaven bereits erfolgreichen Schulküchen. Mit Unterstützung der evangelischen Schulacht Delmenhorst, der katholischen und der Deichhorster Schulacht und der Kommission für Verwaltung der Fonds und milden Stiftungen kam das erste Geld zusammen. Eine Sammlung des Frauenhilfsvereins erbrachte 2150 M, wovon allein auf Kommerzienrat Lahnsen 1000 M entfielen. Weitere Gelder kamen aus dem zu zahlenden Schulgeld von 75 Anwärterinnen und aus dem Erlös eines Unterhaltungsabends (1205 M) zusammen. Das veranlasste nun den Gesamtstadtrat für die geplante Küche den Keller der Realschule auszubauen und das Inventar zu besorgen. Der Frauenhilfsverein stellte die Kochlehrerin. Am 03.06.1905 nahm die Schulküche mit 70 Mädchen des 8. Schuljahres den Betrieb auf. Es nahmen auch zunehmend junge Fabrikarbeiterinnen an den Abendlehrgängen teil, sodass bald die Notwendigkeit einer Ausdehnung des Unterrichts gegeben war. Das allerdings wollte der Magistrat nicht genehmigen. 1909 kam es dann zur Errichtung der von Harmjanz geforderten Fortbildungsschule für Mädchen, allerdings auf freiwilliger Basis. Es wurde vom Lehrerinnenverein mit Unterstützung des Frauenhilfsvereins ein einjähriger Lehrgang mit wöchentlich 3 Stunden Kochen, 2 Stunden Handarbeit und 1 Stunde Deutsch angeboten. Es sollte noch viele Jahre dauern, bis die Revolution 1918 auch den Mädchen den verpflichtenden Zugang zu den Fortbildungsschulen brachte.

1909 erhielt die Gewerbliche Fortbildungsschule ein eigenes Gebäude an der Schulstraße, die Bürgerschule. Die Aufzeichnungen aus dem Jahre 1910 geben folgende Schülerzahlen an: Für die Gewerbliche Fortbildungsschule 10 Klassen mit 219 Schülern und für die Kaufmännische Fortbildungsschule 3 Klassen mit 91 Schülern. Die Schulzeit betrug 3 Jahre. 1911 fand zum ersten Male eine Ausstellung der Gesellenstücke und Schülerarbeiten im Lindemanns Hotel, Lange Straße, statt. 1920 wurde aus der „Fortbildungsschule“ die „Berufsschule“. Die Unterrichtszeit erhöhte sich von 3 auf 4 Jahre. Schuhmacher und Schneider richteten Zeichen- und Zuschneidkurse ein. Im gleichen Jahr begann auch die hauswirtschaftliche Berufsschule mit wöchentlich 6 Stunden Unterricht. 1922 erhielten die Friseure praktischen Unterricht durch einen Friseurmeister. Am 01.04.1925 trat Schulleiter Friedrich Harmjanz im Alter von 66 Jahren in den Ruhestand. Sein Nachfolger wurde Gewerbelehrer Diekmann, der seit 1924 als Baugewerbler an der gewerblichen Berufsschule unterrichtete. 1927 zogen die gewerbliche und die kaufmännische Berufsschule in ein Gebäude an der Lilienstraße/Anton-Günther-Straße um. Hier befindet sich heute eine Realschule. Die hauswirtschaftliche Berufsschule blieb am Standort Schulstraße. Bereits 2 Jahre später (1929) erfolgte der nächste Umzug, diesmal auf die Burginsel in das ehemalige Krankenhaus. Hier wurden jetzt auch erstmalig ungelernte Jugendliche (Jungen und Mädchen) in einer sogenannten allgemeinen Berufsschule 8 Stunden wöchentlich beschult. Neben dem Theorieunterricht wurde Fachpraxis Holz und Gartenarbeit angeboten. An der Graft beim Wasserwerk wurde der Schulgarten eingerichtet. In der hauswirtschaftlichen Berufsschule, die auch auf die Burginsel umgezogen war, wurde der Unterricht von 6 auf 8 Stunden erhöht. Sie wurde am 06.07.1929 als „beruflich ausgebaute Berufsschule“ anerkannt.

Die Weltwirtschaftskrise brachte soziale Not auch nach Delmenhorst. 1930 wurde für erholungsbedürftige Schulkinder auf der Burginsel ein Tageserholungsheim eingerichtet. Die Verpflegung der Kinder übernahm die Berufsschule. 1933 wurde das Heim wegen Geldmangels geschlossen und 1934 als Kindergarten wieder eröffnet. Ebenfalls 1930 wird das Kollegium durch zwei Gewerbeoberlehrer aus Frankfurt a. M. aufgestockt. Für das Bau- und Metallgewerbe wurde die Zahl der Unterrichtsstunden von 6 auf 8 erhöht. In den Wintermonaten wurden Abendkurse und jugendpflegerische Veranstaltungen durchgeführt. Vor dem Hintergrund der schlechten wirtschaftlichen und finanziellen Lage erließ das Ministerium der sozialen Fürsorge in Oldenburg am 23. September 1931 unter dem Betreff „Sparmaßnahmen im Berufsschulwesen“ Bestimmungen und Richtlinien:

- Erhöhung der Pflichtstundenzahl der hauptamtlichen Lehrpersonen,

- Heraufsetzung der Höchstzahl der Schüler einer Klasse,

- Zusammenlegung von Klassen,

- Herabsetzung der Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden,

- Zusammenlegung von Schulen,

- Einsparung von Vergütungen für nebenamtliche Lehrkräfte,

- Hebung von Schulgeld und Schulbeiträgen.

Der Erlass schließt mit der Aufforderung an Ämter und Stadtmagistrate bis zum 15.10.1931 zu berichten, welche Sparmaßnahmen von ihnen und den Schulträgern getroffen worden sind. Wegen der vielen Arbeitslosen wurden 1932 in Verbindung mit dem Arbeitsamt Erwerbslosen-kurse durchgeführt. 1933 wurde infolge des politischen Umsturzes die Berufsschule aufgeteilt in:

- allgemeine und hauswirtschaftliche Berufsschule auf der Burginsel unter der Leitung von Schulleiter Diekmann

- kaufmännische Berufsschule mit Handelsschule auf der Burginsel unter der Leitung von Schulleiter Rösler, später Dr. Heinz

- gewerbliche Berufsschule in der Louisenstraße unter der Leitung von Schulleiter Sanders

1934 wurde die gewerbliche Berufsschule wieder mit der hauswirtschaftlichen und allgemeinen Berufsschule auf der Burginsel vereinigt. Direktor Diekmann wurde pensioniert, sein Nachfolger wurde Gewerbeoberlehrer Müller aus Oldenburg. Gewerbeoberlehrer Sanders wurde Direktor in Leer. Die kaufmännische Berufsschule mit Handelsschule wurde selbstständig und erhielt das Schulgebäude an der Louisenstraße. Das Schulgebäude an der Lilienstraße wurde 1933 geräumt. Als Haushaltungsschule (Berufsfachschule) wurde das „Hauswirtschaftliche Volljahr“ mit 20 Schülerinnen eingeführt. In Abendlehrgängen wurden Luftfahrtlehrgänge durchgeführt. Die prekäre Finanzlage erforderte ein Schulgeld: 1. Schuljahr bis 4. Schuljahr gestaffelt von 10 bis 40 Pf. monatlich. Im Januar 1936 wird die Marktschule (Hilfsschule) – heute älteres Gebäude der Polizei – von den Metallgewerblern bezogen. 1937 wünschte die Friseurinnung die Einrichtung einer Fachklasse mit praktischem Unterricht. Die Lehrlinge besuchten bisher die Berufsschule in Bremen. 1938 wurde ein staatlich anerkannter Aufbau-lehrgang (4 Semester mit 7 Wochenstunden) eingerichtet.

Mit Ausbruch des 2. Weltkrieges am 01.09.1939 wurden Direktor Müller und sein Stellvertreter Hertlein zum Heeresdienst einberufen. Die Schulleitung übernahm nun Gewerbeober-lehrer Fastenau. Die Lehrzeit und damit die Schulzeit wurde von 4 auf 3 1/2 bzw. 3 Jahre herabgesetzt. Die Pflichtstundenzahl der Lehrkräfte wurde von 26 auf 28 erhöht. Am 01.09. 1939 mussten alle Räume der Burginsel innerhalb weniger Stunden geräumt werden, da hier ein Lazarett eingerichtet werden sollte. In beschränktem Umfang und mit Hilfe nebenamtlicher Lehrkräfte wurde der Unterricht in der Marktschule weitergeführt. Für den Kochunterricht stellte die Norddeutsche Woll- und Kammgarnspinnerei ihre Küche an der Stedinger Straße bis zum Ende des Krieges unentgeltlich zur Verfügung. Am 01.04.1940 wurde die Marktschule von der Hilfspolizei beschlag-nahmt. Die Berufsschule zog in das Schulgebäude am Pestalozziweg. Im Januar 1941 erfolgte die Einrichtung einer Metallwerkstatt an der Richtstraße und die Durchführung von Schweißlehrgängen mit Hilfe von Fachkräften aus Oldenburg. Am 01.04.1941 wurde die allgemeine Berufsschule aufgelöst. Die jugendlichen Arbeiter und Arbeiterinnen wurden der gewerblichen bzw. hauswirtschaftlichen Berufsschule zugewiesen. Die Marktschule wurde von der Polizei geräumt, sodass sie z.T. wieder von der Berufsschule (Friseure und Schriftsetzer) genutzt werden konnte. Die übrigen Räume übernahm die NSDAP-Parteileitung als Kreisschule. Im Mai 1941 wurde das Lazarett auf der Burginsel aufgelöst und die hauswirtschaftliche Berufsschule und die Malerklassen zogen dort ein. Im Gebäude am Pestalozziweg wurden im Herbst 1941 vier Werkräume für das Holz- und Metallgewerbe eingerichtet. 1942 wurden hier auch die Schweißlehrgänge durchgeführt. Ende März 1942 musste die Burginsel wieder geräumt werden, da dort erneut ein Lazarett eingerichtet werden sollte. Als Ersatz wurde die Jahn-schule in der Schulstraße zur Verfügung gestellt. Die gewerbliche Berufsschule blieb allerdings bis Kriegsende am Pestalozziweg.

Direktor Müller wurde am 01.04.1942 Oberregierungsrat in Bremen. Stellvertreter Hertlein wurde neuer Schulleiter und Gewerbeoberlehrer Fastenau sein Stellvertreter. 1944 im Juni wurden die Berufsschulen in Wildeshausen und Ganderkesee aufgelöst und mit Delmenhorst vereinigt. Für die Maurer und Zimmerer wurde ein 10-stündiger Werkunterricht ein-geführt. Auch eine Fachklasse für Schuhmacher, die bis dahin nach Bremen fuhren, konnte eingerichtet werden. Am 01.10.1944 begann die Kinder-pflegerinnenschule als 1 1/2 – jährige Berufsfachschule. Vom Kriegsende (April 1945) bis zum Oktober 1945 wurde die Berufsschule geschlossen. Das Gebäude am Pestalozziweg und die Jahnschule wurden wieder als Volksschulen genutzt. Im Wehr-meldeamt am Kirchplatz („weiße“ Jahnschule) wurde am 01.10.1945 der Unterricht in beschränktem Umfange wieder aufgenommen. Bis auf den Lehramtskandidaten Oetken waren die männlichen Lehrkräfte in Gefangenschaft oder wegen (angeblicher) politischer Betätigung aus dem Schuldienst entlassen bzw. im Internierungslager. Fachvorsteherin Hanna Schröder übernahm die Schulleitung. Am 01.04.1946 nahm die Haushaltungsschule mit einer Klasse den Unterricht wieder auf. Im Oktober 1946 konnte die Burginsel wieder bezogen werden, und es wurde der Berufsschule das Gebäude „Am Grünen Kamp“ zur Verfügung gestellt. Nach der Entnazifizierung wurden die zuvor entlassenen Lehrkräfte nach und nach wieder in den Schuldienst eingestellt, so auch am 01.10.1946 Fachvorsteher Weber, der am 01.01.1947 die Schulleitung übernahm. Ebenfalls 1947 beschulte die Delmenhorster Berufsschule als erste in der Region Oldenburg arbeitslose Jugendliche in einem Berufsschulgrundjahr in Vollzeitform. Am 01.04. 1948 wurde die Kinderpflegerinnenschule mit einer Klasse wieder eröffnet. 1951 zog die Berufsschule wieder einmal um. Sie verließ die Schule „Am Grünen Kamp“ und bezog erneut die Marktschule. Allerdings herrschte bald Raumnot und so beschloss der Stadtrat 1952, am Neuen Markt ein neues Berufsschulgebäude in Verlängerung der alten Marktschule zu bauen.

Das Kollegium war mit dem vorgesehenen verkehrsreichen Standort für den Neubau wegen des Straßenlärms nicht einverstanden. Die Stadt wies jedoch die Einwände zurück und begann mit dem 1. Bauabschnitt am 11.12.1952 (Grundsteinlegung) und konnte bereits am 03. Juli 1953 Richtfest feiern. Die veranschlagten Kosten betrugen 500.000 DM. Die neuen Räume sollten das gesamte Metallgewerbe und die Maler aufnehmen. Mit Finanzmitteln des Bundesjugendplanes wurden am 01.05.1953 2 Grundlehrgänge (Metall und Hauswirtschaft/ Gartenbau) für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz mit 12 Stunden Theorie-unterricht und 20 Stunden Fachpraxisunterricht pro Woche eingerichtet. Ebenfalls aus diesen Mitteln wurde der Bau einer Metallwerkstatt beim Schulneubau im Jahre 1954 finanziert. Am 22.04.1954 konnte der 1. Bauabschnitt des Neubaus eingeweiht werden und die Schule erhielt den Namen „Kerschensteiner Berufsschule“. Am 01.04.55 wurde die Metallwerkstatt ihrer Bestimmung übergeben, in der u. a. auch Autogen- und Elektro-Schweißkurse stattfanden. In den Jahren 1955/56 wurde der Zwischenbau (2. Bauabschnitt) errichtet, der Räume für das Nahrungsgewerbe, das Textilgewerbe und die Maler vorsah. Außerdem wurde ein Lehrerzimmer und im Keller ein Filmraum eingerichtet. Der bereits bei der Planung des Neubaus monierte Straßenlärm wirkte so störend, dass 1956 Doppelfenster und zur Belüftung der Räume Ventilatoren eingebaut wurden. Am 01.04.1959 begann die Frauenfachschule mit 21 Schülerinnen und am 01.04.1960 die Berufsaufbauschule (BAS) mit 90 Schülern, die damit die 1938 eingeführten Aufbaulehrgänge ablöste.

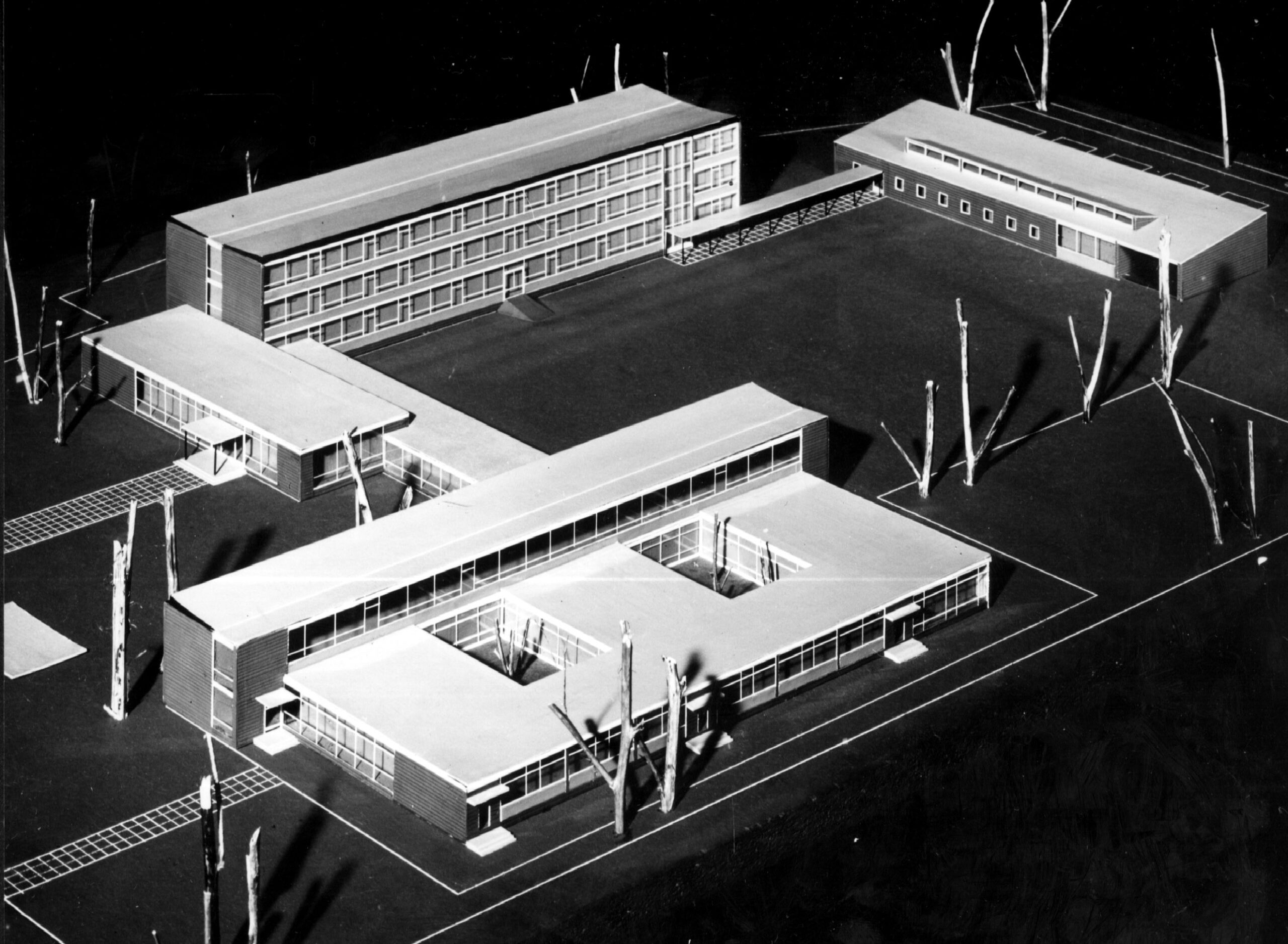

Im Februar 1960 beschloss der Schulausschuss ein neues Berufsschulzentrum zu bauen. Als Standort war das drei Hektar große Gelände an der Ecke Burggrafendamm/Wiekhorner Heu-weg vorgesehen. Man hatte jetzt erkannt, dass der zuvor präferierte Standort am Hans-Böckler-Platz für die Schule und eventuell spätere Ausbaumaßnahmen zu klein war und dass außerdem durch den Straßenverkehr der Unterricht zu stark gestört wurde. Hinzu kam noch, dass die Stadt das Gebäude auf der Burginsel räumen wollte, um dort ein Kulturzentrum zu schaffen. Im September fanden abschließende Gespräche mit der Schulleitung über das Raumprogramm statt. Dann arbeitete man bis Mitte 61 an der Fertigstellung des Vorentwurfs. Wünsche des Kollegiums wurden abgefragt. Am 04.04.1962 wurde auf einer gemeinsamen Sitzung des Schul- und Bauausschusses empfohlen, den ausgearbeiteten Entwurf insgesamt und nicht in Teilabschnitten zu realisieren: Veranschlagte Kosten: 5,5 Millionen DM, Umbauter Raum: 37500 m3, Nutzfläche: 8500 m2 Grundstücksgröße: 27000 m2.

Im August wurden die ersten Arbeiten öffentlich ausgeschrieben und am 19.11.1962 beschloss der Rat, das Berufsschulzentrum im Ganzen zu er-stellen. Mit den Erdarbeiten wurde noch im November begonnen. Am 01.04.1963 begann man mit den Rohbauarbeiten und am 03.12.1963 konnte man Richtfest feiern. Die Fertigstellung der Schule erfolgte im Juni 1965 und noch vor den Sommerferien konnte die Schule das neue Gebäude beziehen, so dass man nach den Sommerferien dort mit dem Unterricht beginnen konnte. Oberbürgermeister von der Heyde und Stadtdirektor Mehrtens luden am 14. Oktober zu einer Feierstunde in das neue Berufsschulzentrum der Stadt Delmenhorst ein, um es offiziell seiner Bestimmung zu übergeben. Im Anschluss wurde in den Essräumen der Schulküchen ein kleiner Imbiss gereicht. Die Kerschensteiner-Schule wies jetzt folgende Räumlichkeiten auf: 1 Direktorzimmer, 3 Lehrerzimmer, 22 Klassenräume, 17 Demonstrationsräume, 11 Spezialräume, 21 Lehrervorbereitungsräume, 11 Lehrmittelräume, 3 Handarbeitsräume, 2 Hausarbeitsräume, 2 Plätträume, 1 Aufenthaltsraum für Fahrschüler, 1 Unfallraum, 1 Elternsprechzimmer, 3 Küchen, 3 Speiseräume, 1 Pausenhalle mit 360 m Fläche. Ein eingeschossiger Werkstatttrakt beinhaltete: 2 Malerwerkstätten, 2 Schweißwerkstätten, 2 Holzwerkstätten und 1 Werkstattraum für das Baugewerbe

In seinem Geleitwort zur Einweihung schrieb damals Kultusminister Richard Langeheine u.a.: „In der Geschichte dieser Schulen (der Berufs- und Berufsfachschulen in Delmenhorst) wird immer als ein Ereignis von hervorragender Bedeutung gewürdigt werden. Es bedeutet für sie Befreiung von bedrückender Enge und Unzulänglichkeit und ist der Beginn eines neuen Entwicklungsabschnittes…“ Fast gleichzeitig mit der Inbesitznahme des neuen Gebäudes wurde eine neue Schulform in Delmenhorst eingeführt: die „Technikerschule für den Maschinenbau“. Am 31.03.1967 trat Direktor August Weber, der seit 1935 an der Schule und seit 1947 Schulleiter war, in den Ruhestand. Sein Nachfolger wurde am 01.06.1967 Günter Severing. 1968 erfolgte die Einrichtung einer Berufsfachschule Metalltechnik. Am 31.03.1969 trat Frau Hanna Schröder, stellvertretende Schulleiterin, die seit 1925 an der Schule tätig war und diese vom Herbst 1945 bis Ende 1946 auch leitete, in den Ruhestand. Im November 1969 wurde Schulleiter Sevring verabschiedet, der ins Kultusministerium berufen wurde. Stellvertreter Klix leitete die Schule kommissarisch bis zur Neubesetzung der Stelle zum 01.04.1971 mit Bernhard Rath. Ab 01.10.1971 wurden an der Kerschensteiner-Schule die Klassen 11 und 12 der Fachober-schule Technik geführt, 1975 folgte das Fachgymnasium Technik (damals noch mit fachbezogener Hochschulreife). 1976 bekam die inzwischen viel zu klein gewordene Schule den ersten Anbau, der ihr 4 neue Klassenräume, 2 Kursräume, 1 Maschinenlabor, 1 Filmraum, 2 Lehrmittelräume und 1 neue Schülertoilette bescherte. Bedingt durch die Einführung des Berufsgrundbildungsjahres in den Berufsfeldern Metalltechnik, Elektrotechnik, Bautechnik und später auch Holztechnik wurde der Neubau eines Werkstattgebäudes mit 4000 m2 Nutzfläche erforderlich, der nach 11 Monaten Bauzeit und mit einem Kostenaufwand von 8,8 Millionen DM im Oktober 1978 eingeweiht wurde. Gleichzeitig mit dieser Baumaßnahme wurde der Verwaltungstrakt erweitert: Er bekam ein neues Lehrerzimmer, neue Toiletten und Koordinatorenräume.

1979 erfolgte die Schlüsselübergabe der neu erstellten (sechsten Delmenhorster) Großsporthalle an den Schulleiter der Kerschensteiner-Schule. Ein weiteres Bauvorhaben folgte bereits 1983/ 84. Für 3,3 Millionen DM wurde der Hauswirtschaftstrakt verlängert, um die Berufsfelder Körperpflege und Farbtechnik räumlich aufzunehmen. 1982 verließ Oberstudiendirektor Rath die Schule und wechselte zur Bezirksregierung. Sein Nachfolger im Amt wurde 1983 Hans-Joachim Lübke. In der Übergangszeit leitete Klaus Jürgen Pietzner als Stellvertreter die Schule. Ebenfalls 1983 begann für die BBS Il das EDV-Zeitalter: Der erste „Apple‘-Rechner wurde angeschafft. Der weitere Ausbau erfolgte kontinuierlich. Heute arbeiten ca. 150 Rechner in der Schule. 1990 feierte die Schule ihr 25-jähriges Jubiläum am Standort Wiekhorner Heuweg und fand nach dem Fall der Mauer in der Partnerstadt Eberswalde eine Partnerschule, zu der sie eine innige Beziehung knüpfte. Aber auch neue Schulformen hielten Einzug: 1989 begann die einjährige Berufsfachschule Sozialpflege für Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen, 1990 die zweijährige Berufsfachschule Sozialpflege und 1994 die Berufsfachschule Sozialassistenz. 1992 wurde der Techniker-schule, die 1979 mangels ausreichender Schüler-zahlen ihren Betrieb eingestellt hatte, neues Leben eingehaucht, weil eine entsprechende Nachfrage vorhanden war. 1996 wurden die Planungen für den Bau einer Solaranlage aufgenommen. Dieses wegweisende Projekt wurde mit einem Kostenaufwand von einer halben Million DM, die zum großen Teil von Sponsoren eingeworben wurde, 1999 fertiggestellt und offiziell in Betrieb genommen. Die Anlage dient der Unterweisung der eigenen, aber auch der Schüler/-innen externer Schulen in der Nutzung der Sonnenenergie. Geplant ist eine Internetanbindung, um die gewonnenen Daten auch überregional zur Verfügung zu stellen. 1998 wurde Oberstudiendirektor Lübke in den Ruhestand verabschiedet. Bis zur Einsetzung des neuen Schulleiters (Manfred Willasch) am 01.02.1999 leitete der stellvertretende Schulleiter Hartmut Jacobs die Schule kommissarisch. Im Jahre 2000 wurden der Schule zwei neue Schulformen genehmigt: die einjährige Berufsfachschule Technik für Realschulabsolventinnen und Realschulabsoventen und die zweijährige Berufsfachschule Technische Assistentin/Technischer Assistent für Informatik, die ebenfalls den Realschulabschluss voraussetzt und zu einem beruflichen Abschluss führt. Beide Schulformen sind bei den Jugendlichen auf großes Interesse gestoßen und haben der BBS Il ein neues Schülerpotential erschlossen. Darüber hinaus ist die BBS II – mit der BBS I kooperierend – an einem Modellversuch „einjährige Berufsfachschule Informatik für Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen“ beteiligt.

Textquelle: WILLASCH, Manfred in „100 Jahre gewerbliche Berufsschule in Delmenhorst“. 2000. S. 13 – 22.

Fotos: Stadtarchiv Delmenhorst

Entwicklung der vergangenen 25 Jahre (2000 bis 2025) an der Kerschensteiner Schule

Unsere Schule wurde 1900 gegründet und auch da galt schon das Sprichwort des griechischen Philosophen Heraklit (um 520 bis 460 vor Chr.) „Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung“. In den letzten 25 Jahren, also von 2000 bis 2025 hat die Beschleunigung der Veränderung durch den technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel enorm zugenommen. Daher hat unsere Schule, die BBS II, das vielfältige Bildungsangebot zur Förderung der jungen Menschen in qualitativer und quantitativer Hinsicht stetig weiterentwickelt.

An dieser Stelle möchte ich vorwegschicken, dass die Stadt Delmenhorst als unser Schulträger uns immer in allen Belangen vorbildlich unterstützt hat. Dafür vielen Dank!

Lassen Sie sich mitnehmen auf eine kleine Zeitreise durch 25 Jahre Schulgeschichte der BBS II Delmenhorst, die auf chronologische Reihenfolge verzichtet.

1. Vorwort

An der BBS II Delmenhorst Kerschensteiner-Schule wurden im Schuljahr 2024/2025 ca. 1850 Schüler/innen von ca. 120 engagierten und hochmotivierten Lehr- und Verwaltungskräften unterrichtet bzw. unterstützt. Geleitet wird unsere BBS II durch einen Schulleiter/Schulleiterin und deren Stellvertreter. Hier ergaben sich in den letzten 25 Jahren die untenstehenden Änderungen:

- Bis Februar 2009 war Herr Manfred Willasch Schulleiter

- Ab Februar 2009 bis September 2009 leitete der stellvertretende Schulleiter Herr Hartmut Jacobs die Schule kommissarisch.

- Ab September 2009 bis Juli 2013 leitete Frau Hannelore Guthold die Schule.

- Ab Juli 2013 bis Dezember 2014 leitete der stellvertretende Schulleiter Herr Manfred Radtke die Schule kommissarisch.

- Seit dem Dezember 2014 leitet Herr Ulrich Droste die Schule

2. Schulformen

Wie eingangs schon erwähnt hat sich das vielfältige Bildungsangebot stetig weiterentwickelt und dem wurde wie folgt Rechnung getragen:

Berufsschule

Die folgenden Berufsfelder mussten mangels ausreichender Schülerzahlen an Nachbarstandorte abgegeben werden, da eine Beschulung nicht mehr möglich war. Davon betroffen waren im Berufsfeld Lebensmitteltechnik die Ausbildungsberufe Fleischer/in sowie Fleischereifachverkäufer/in. Dasselbe Schicksal ereilte im Berufsfeld Bautechnik die Ausbildungsberufe Mauer/in sowie Zimmerer/in.

Vollzeitschulformen

In den Schulformen, außerhalb der Berufsschule, ergaben sich erhebliche Zuwächse und Änderungen

Berufliches Gymnasium

Das Berufliche Gymnasium, das vor dem Schuljahr 2010/2011 noch „Fachgymnasium“ hieß, wurde erheblich erweitert. Vor dem Jahr 2000 gab es nur den Schwerpunkt Technik mit Elektrotechnik und Metalltechnik. Danach wurde das Angebot kontinuierlich auf fünf Schwerpunkte erweitert.

- Ökotrophologie

- Gesundheit-Pflege

- Mechatronik (ersetzt die alten Schwerpunkte Elektrotechnik und Metalltechnik)

- Gestaltungs- und Medientechnik

- Sozialpädagogik mit Doppelqualifikation*

*Doppelqualifikation meint, dass neben dem Abitur ebenso der Berufsabschluss der Staatlich geprüften Sozialpädagogischen Assistentin/des Staatlich geprüften Sozialpädagogischen Assistenten erworben werden kann.

Fachoberschule

Das Angebot der Fachoberschule, das bis 2000 nur mit dem Technik-Schwerpunkt Metall- und Elektrotechnik angeboten wurde, ist ergänzt worden durch die drei weiteren Schwerpunkte

- Technik mit dem Schwerpunkt Informatik (ab Klasse 12)

- Ernährung und Hauswirtschaft

- Gesundheit und Soziales mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik

Fachschule

Um der enorm gestiegenen Nachfrage nach Erzieherinnen und Erziehern gerecht zu werden, wurde die zweijährige Schulform eingeführt: Fachschule Sozialpädagogik. Berufsbegleitend gibt es auch die Möglichkeit der Weiterqualifikation über 36 Monate in der Fachschule Sozialpädagogik in Teilzeit. Der erfolgreiche Abschluss berechtigt die Absolventinnen/Absolventen beider Fachschulen die Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte(r) Erzieherin/Erzieher“ zu führen. Gleichzeitig wird die allgemeine Fachhochschulreife erworben. Sie berechtigt zum Studium an einer Fachhochschule.

Als qualifizierte Weiterbildungsmaßnahme bietet die BBS II für die oben genannten Absolventen in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) eine Anschlussqualifikation in Form eines konsekutiven Fernstudiums an. Innerhalb von zwei Jahren können dann zwei staatlich anerkannte Abschlüsse erlangt werden: Zum einen der Bachelor of Arts (B.A.) „Sozialpädagogik & Management“. Zum anderen dürfen Absolventen des Bachelors außerdem den Titel „Staatl. anerkannte/r Sozialpädagoge/Sozialpädagogin“ führen.

Berufsfachschule

Im Jahr 2000 kam es, um dem technischen Fortschritt gerecht zu werden, zur Einführung der Zweijährigen Berufsfachschule Informationstechnische Assistenz, die zu einem beruflichen Abschluss führt. Mit dem Bestehen der Abschlussprüfung wird die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte/r Informationstechnische Assistentin/Informationstechnischer Assistent“ zuerkannt. Im Berufsfeld Gesundheit und Pflege wird die bisherige Berufsfachschule Pflege (Pflegeschule) durch die zweijährige Schulform Berufsfachschule Pflegeassistenz abgelöst. Mit dem Bestehen der Abschlussprüfung wird die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte/r Pflegeassistentin/Pflegeassistent“ zuerkannt. Die BBS II nimmt seit dem Schuljahr 2024/2025 am Innovationsvorhaben Berufsfachschule Dual (kurz BFSdual) teil. Diese neue Schulform soll im Schuljahr 2025/26 verbindlich in ganz Niedersachsen eingeführt werden. Die neue Schulform BFSdual ersetzt die bisherige BFS (Berufsfachschule) und die Klasse 11 der Fachoberschule. Die BFSdual bündelt die bisher getrennten Bildungsgänge Berufsfachschule (BFS) und die Klasse 11 der Fachoberschule in einem gemeinsamen Bildungsgang. An der BBS II Delmenhorst wird die BFSdual mit verschiedenen Profilen eingerichtet.

Berufseinstiegsschule

In der Schulform der Berufseinstiegsschule wurde durch die Flüchtlingskrise (Migrationskrise) 2015 in Europa die sogenannten „Sprint Klassen“ eingeführt. Sprint steht für „Sprache und Integration“ und ist für neu eingereiste Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren gedacht oder für Schülerinnen und Schüler mit einem erhöhten Sprachförderbedarf aus dem SEK 1-Bereich. Im Berufsübergreifenden Lernbereich geht es um den Spracherwerb und die Einführung in die regionale Kultur- und Lebenswelt. Im Berufsbezogenen Lernbereich dagegen um Fachtheorie und Fachpraxis in verschiedene Berufsfelder, z.B. Bautechnik etc.

Berufliche Orientierung (BO)

Die Berufliche Orientierung gibt den Absolventen der unten aufgeführten allgemeinbildenden Schulen einen guten Einblick in die Arbeitswelt und bietet ihnen Entscheidungshilfen an. Pro Woche werden ca. 90 Unterrichtsstunden für 250 Schülerinnen und Schüler in unseren 10 Berufsfeldern angeboten. Der Unterricht findet schulformabhängig entweder in der 9. oder 10. Klasse statt. Im Rahmen der BO arbeiten wir mit den folgenden allgemeinbildenden Schulen zusammen: Das Förderzentrum Mosaikschule, das Förderzentrum Karlstraße, die Hauptschule West, der Oberschule Wilhelm von der Heyde und den beiden Realschulen (Lilienstraße und Holbeinstraße).

3. Veränderung der pädagogischen Arbeit

An einem Innovationsvorhaben im Rahmen des Selbstorganisierten Lernens nach „Dalton“ in der Berufsfachschule Dual nimmt die BBS II seit dem Schuljahr 2024/2025 teil. Mit der Dalton-Methode sollen Schülerinnen und Schüler möglichst selbstständig die Lerninhalte erarbeiten können, indem sie, so oft es geht, zusammen und eigenständig arbeiten.

Des Weiteren wird das Unterrichtskonzept des „Selbstorganisierten Lernens (SOL)“ in der Fachschule Sozialpädagogik F2Q und Berufsfachschule Sozialassistenz B7QAM angewendet. Das Unterrichtskonzept SOL berührt alle Aspekte des Unterrichts von der Planung und Strukturierung des Lernstoffes über klare Arbeitsanweisungen und Klassenführung bis hin zur Bewertung des Lernerfolgs mit dem Ziel der kontinuierlichen Anpassung und Verbesserung des Lehr- und Lernprozesses.

Ein weiterer Aspekt ist der Aufbau eines „Schüler-Coaching-Systems“, dessen Ziel es ist, Lernenden, z.B. bei Lern- und Leistungsstörungen und Schulproblemen zu unterstützen und vieles mehr.

Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde zwangsläufig der Distanzunterricht (Homeschooling) implementiert. Diese Unterrichtsform hat sich so bewährt, dass sie weiterhin ein verpflichtender Bestandteil der aktuellen Unterrichtsarbeit ist.

4. Weitere Veränderungen im Schulalltag

- Verstärkte Institutionalisierung der pädagogischen Arbeit durch die Schulsozialarbeit mit mittlerweile drei Mitarbeitern, Beratungslehrern, dem Präventionsprogramm für Schulen PIT (Prävention und Intervention), der Schulseelsorge und dem oben angesprochenen Coaching. Das PIT-Team arbeitet in besonderen Krisenfällen präventiv.

- Die BBS II war die erste BBS im Raum Weser-Ems, die 1997 die Schulsozialarbeit mit einer festen Stelle implementiert hat. Damit leistete unsere Schule in Delmenhorst „Pionierarbeit“ im Aufbau und der Gestaltung der Schulsozialarbeit. Daraus hat sich Schulsozialarbeit auch in allen anderen Schulen entwickeln können.

- Anpassung der technischen Ausstattung ist ein verpflichtender Bestandteil der Unterrichtsarbeit in Richtung Industrie 4.0 (digitale Vernetzung der gesamten Wertschöpfungskette in der Industrie). In der BBS II sind davon betroffen die CNC-Fräsmaschine in Metall- und Holztechnik, der Aufbau eines Robotik-Labors, Schweiß-Simulatoren und Virtual-Reality-Brillen (kurz VR-Brille), die es dem Benutzer erlauben in eine virtuelle computergenerierte Welt einzudringen.

- Kontinuierliche Anpassung der Infrastruktur, d. h. Arbeiten in Teams, Arbeitsblätter oft nur noch digital. In einigen Schulformen ist die Verpflichtung zur Nutzung digitaler Endgeräte eingeführt.

- Nutzung eines elektronischen Klassenbuchs, digitale Veröffentlichung des Stunden- und Vertretungsplanes.

- Zeitgemäße Umstellung der schulinternen Kommunikation von Papier auf Mails / Teams.

- Umstellung auf eigenverantwortliche Schule mit größerer Eigenständigkeit, z. B. eigenständige Einstellungen und Beförderungen von Mitarbeitern, Aufbau der Teamstrukturen, Steuerung der Teams durch Zielvereinbarungen.

5. Sonstiges

Kontinuierlich bauliche Anpassungen in Form von, z. B. Feuertreppen und vielfältige Sanierungsarbeiten wurden durchgeführt. Ein Förderverein wurde 2008 gegründet.

6. Zukunftsaussichten

- Ein zweiter Standort der BBS II in der Delmenhorster Innenstadt (auf dem alten Hertie-Gelände) ist geplant.

- Die Einbindung der „Künstlichen Intelligenz“ (kurz KI) wird in den Bildungsprozess implementiert.

- Eine Internationalisierung wird angestrebt.

Textquelle: Studiendirektor a.D. Manfred Radtke (ehemaliger Stv. Schulleiter)